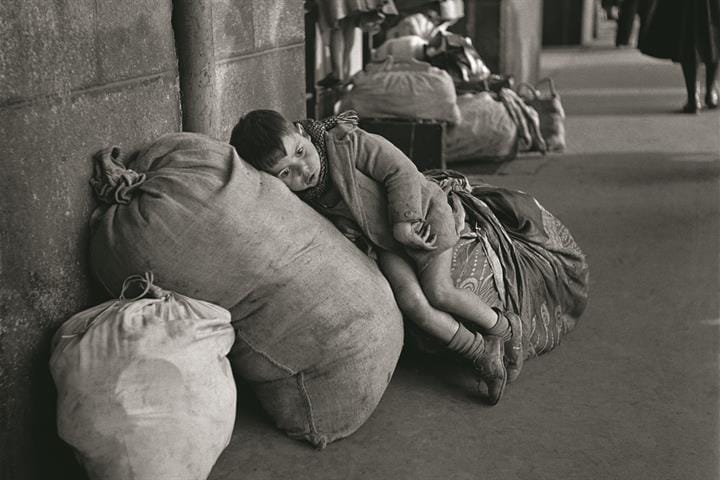

Cuando la represión se impone como norma y la violencia política desgarra a una sociedad, el exilio se convierte en refugio y resistencia. Durante los años más oscuros del siglo XX —dictaduras, guerras civiles, persecuciones ideológicas— miles de intelectuales, artistas y activistas latinoamericanos emprendieron un doloroso viaje fuera de sus países. En este artículo exploramos cómo los exiliados españoles encontraron en varios países de Latinoamérica no solo un refugio, sino también un terreno fértil para continuar su obra, reconstruir sus vidas y tejer redes culturales que aún resuenan en la actualidad. Sin embargo, muchos descubrieron que, más allá de lo físico, el retorno era imposible.

México: hospitalidad solidaria

Desde principios del siglo XX, México se consolidó como uno de los principales destinos de acogida para exiliados políticos e intelectuales, convirtiéndose en un verdadero refugio cultural y humanitario. Más allá de un simple asilo, México ofreció espacio, voz y dignidad a quienes huían de la censura, la represión o la guerra.

El exilio republicano español: la base de una tradición

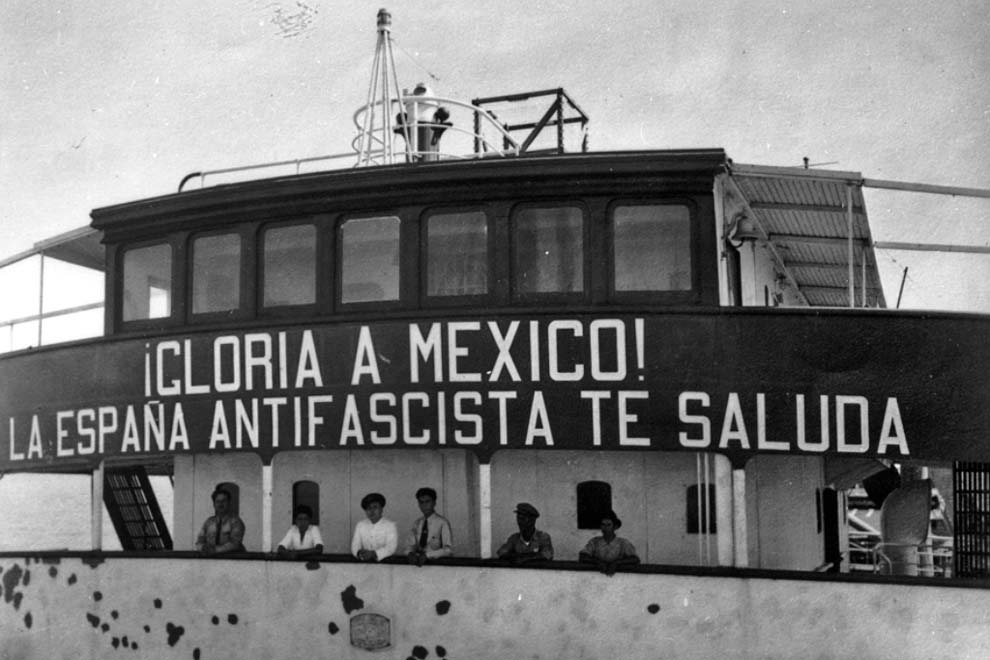

La política de Lázaro Cárdenas del Río, presidente entre 1934 y 1940, marcó un hito en la historia del asilo en México. Al final de la Guerra Civil Española, Cárdenas abrió las puertas del país a más de 20,000 exiliados republicanos, muchos de ellos intelectuales, científicos, educadores y artistas.

Instituciones como El Colegio de México (fundado en 1940 como la Casa de España) y la UNAM se convirtieron en centros de pensamiento y formación académica de primer nivel gracias a estos refugiados.

José Gaos (1900–1969)

Filósofo asturiano exiliado en México tras la Guerra Civil. Fue rector de la Universidad Central de Madrid y discípulo de Ortega y Gasset. En México, se convirtió en una figura central del pensamiento filosófico, promoviendo la traducción de obras clave (como a Heidegger) y el desarrollo de la filosofía iberoamericana. Fundador de la Facultad de Filosofía en la UNAM.

María Zambrano (1904–1991)

Filósofa malagueña, discípula de Ortega y Gasset, desarrolló una original propuesta de “razón poética”. Su exilio la llevó a Cuba, México, Puerto Rico y Francia. En Cuba escribió parte de su obra fundamental, en diálogo con el pensamiento americano. Fue una de las grandes voces del pensamiento humanista y existencial del siglo XX.

León Felipe (1884–1968)

Poeta nacido en Zamora, vivió en EE. UU., México y otros países. Su obra, marcada por el tono profético y la denuncia moral, se convirtió en símbolo del exilio republicano. En México fue muy activo en círculos literarios y políticos. Su poesía es un grito contra la injusticia, la guerra y el olvido.

Luis Recaséns Siches (1903–1977)

Jurista y filósofo del derecho nacido en Guatemala de padres españoles, y exiliado tras apoyar a la República. Vivió en México, donde enseñó en la UNAM y desarrolló una influyente filosofía jurídica humanista, en diálogo con la fenomenología y el pensamiento existencial. Defensor del derecho como instrumento ético frente al totalitarismo.

Este gesto no solo fortaleció a México intelectual y artísticamente, sino que creó un precedente ético y político: México no solo toleraba al exiliado, lo integraba.

Algunos ejemplos representativos:

Luis Cardoza y Aragón, poeta y ensayista guatemalteco, fue parte central de la vida cultural mexicana, colaborando en revistas como Taller y Letras de México.

Ernesto Cardenal, poeta y sacerdote nicaragüense, encontró en México un espacio para publicar y difundir sus ideas antes de participar activamente en la revolución sandinista.

Violeta Parra y su hijo Ángel, chilenos, encontraron durante un tiempo acogida y espacios para compartir la nueva canción latinoamericana.

La presencia de estos intelectuales no fue silenciosa. Fundaron revistas, centros culturales, grupos editoriales, movimientos artísticos y universidades. México les ofrecía no solo protección física, sino plataformas para seguir incidiendo en el pensamiento crítico latinoamericano.

Redes institucionales de apoyo

Varias instituciones mexicanas jugaron un papel clave en la acogida y promoción de los exiliados:

El Colegio de México y la UNAM ofrecieron empleos académicos y un foro de expresión.

La Casa del Lago, el Museo Nacional de Arte Moderno y otras entidades culturales brindaron espacios para artistas plásticos, cineastas y escritores.

Editorial Era, Siglo XXI, Joaquín Mortiz y otras publicaron obras fundamentales del pensamiento y la literatura del exilio.

Organismos como el Comité Mexicano de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos apoyaron desde lo político y humanitario.

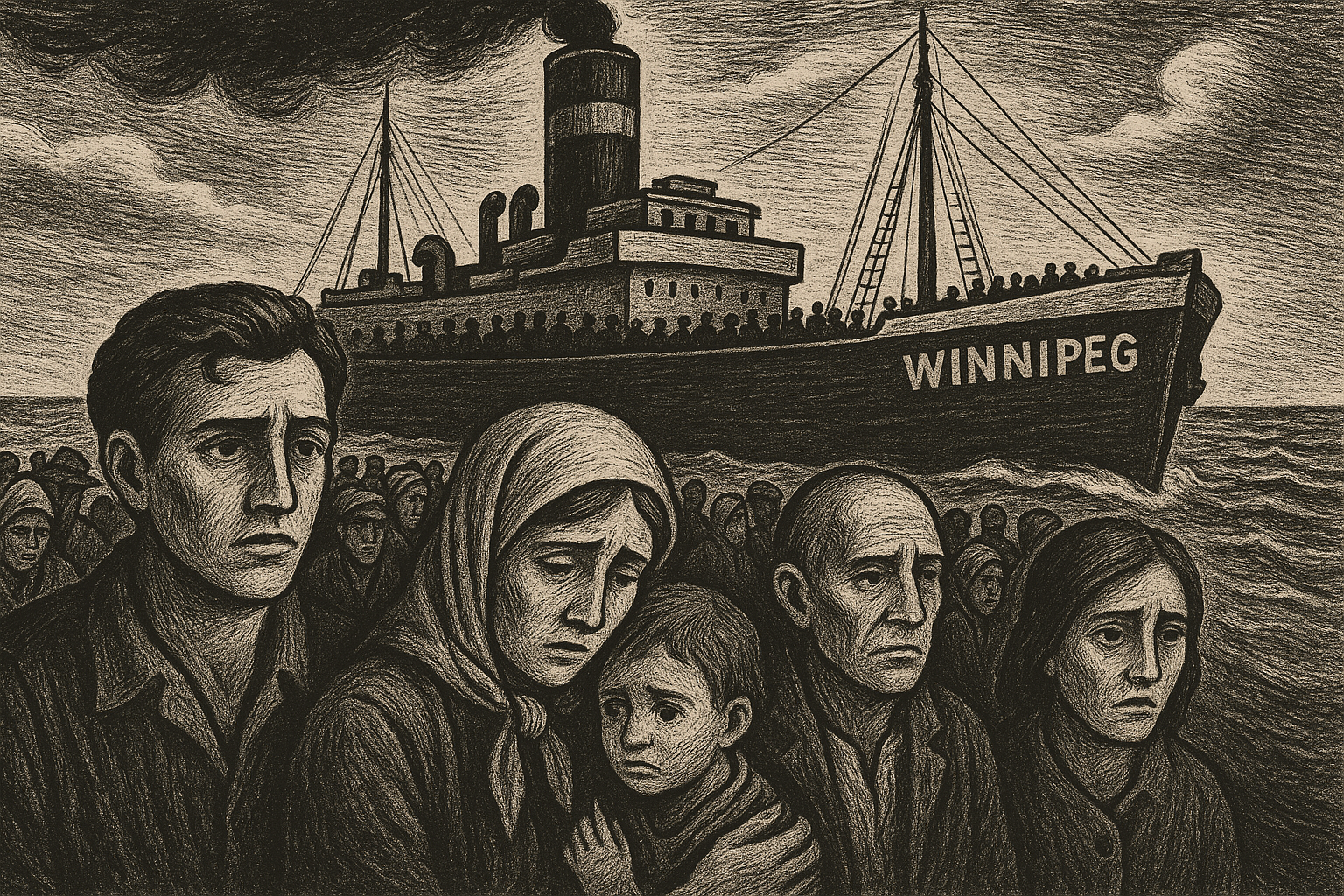

Chile: un refugio temprano y cálido

Chile, bajo el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda (1938–1941), adoptó una postura activa y humanista frente al drama del exilio español. Como parte del movimiento de la República de la Cultura, Chile entendía que recibir a los republicanos era también una inversión en conocimiento, arte y educación.

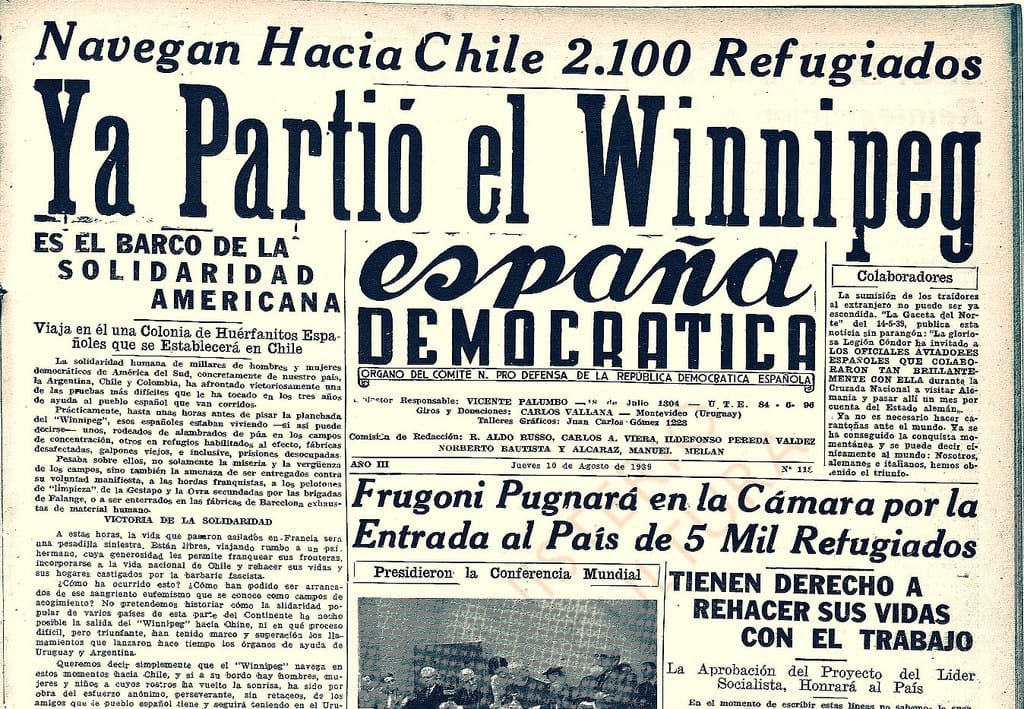

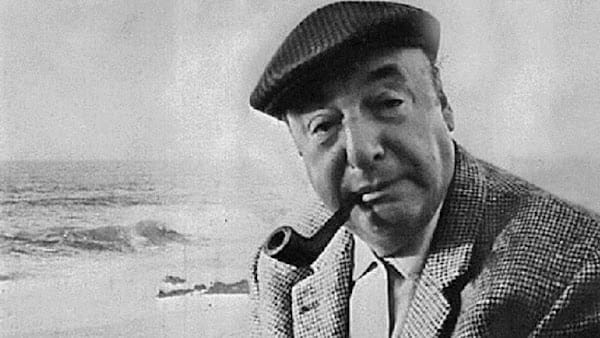

El Winnipeg: símbolo del compromiso

En 1939, a iniciativa del poeta Pablo Neruda, entonces cónsul especial para la inmigración española en París, se organizó el histórico viaje del buque Winnipeg, que trasladó a más de 2,200 refugiados españoles a Valparaíso. Este acto fue uno de los gestos más generosos y simbólicos de solidaridad internacional en el contexto de la posguerra civil.

Muchos de esos refugiados eran intelectuales, artistas, docentes, médicos y profesionales que transformaron profundamente la vida cultural y académica chilena.

Aportes y figuras destacadas

- José Ricardo Morales, dramaturgo, filósofo y profesor, se convirtió en una figura clave del teatro y la filosofía en Chile. Integró la Universidad de Chile y promovió un pensamiento crítico e interdisciplinario.

- León Schidlowsky, aunque nacido en Chile, tuvo una relación creativa profunda con los exiliados españoles, especialmente en la renovación de la música contemporánea.

- Varios exiliados españoles fundaron revistas, editoriales y grupos teatrales, aportando al desarrollo del pensamiento progresista y humanista chileno.

La Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado fueron espacios donde muchos refugiados republicanos pudieron continuar su labor docente y de investigación, reforzando una tradición laica, científica y liberal en la educación superior chilena.

Cuba: el exilio y la revolución compartida

El caso de Cuba es más complejo y está atravesado por dos momentos clave: la acogida inicial de exiliados republicanos en los años 40, y la posterior relación simbiótica entre exiliados y la Revolución Cubana (1959).

La primera ola: integración en la vida intelectual

Tras la Guerra Civil, muchos españoles se establecieron en Cuba, particularmente en La Habana y Santiago. Si bien el régimen de Batista osciló entre momentos de mayor y menor apertura, los exiliados pudieron desarrollar actividades académicas, periodísticas y literarias. Algunos se insertaron en las universidades, otros en editoriales y periódicos como Bohemia o El País.

- Esteban Salazar Chapela y otros escritores menos conocidos participaron activamente en la vida cultural cubana de la época, integrando revistas, conferencias y círculos literarios.

La Revolución Cubana y la afinidad ideológica

Tras 1959, con el triunfo de la Revolución, algunos exiliados españoles vieron en Cuba una suerte de continuación de los ideales truncados de la Segunda República. La isla se convirtió en un punto de encuentro entre la generación exiliada y los nuevos movimientos de izquierda latinoamericana. En esta etapa, Cuba también recibió exiliados antifranquistas más jóvenes, conectados con movimientos comunistas, anarquistas y trotskistas.

La Casa de las Américas, fundada en 1959, se transformó en un polo cultural panlatinoamericano, en el que se integraron varios descendientes o herederos ideológicos del exilio español. Aunque no todos los exiliados comulgaron con el proceso cubano, hubo una identificación emocional y política con el espíritu revolucionario.

Argentina: tradición editorial y puente cultural

Argentina, especialmente Buenos Aires, ya era antes de la Guerra Civil Española uno de los principales centros editoriales y culturales del mundo hispánico. Esta situación atrajo tanto a exiliados republicanos como a escritores, científicos y artistas que buscaban nuevas oportunidades tras la derrota de la República en 1939.

Un país con historia migrante

La historia migratoria argentina, fuertemente marcada por las corrientes europeas, permitió que la llegada de exiliados españoles se diera con relativa fluidez, particularmente durante los primeros años del franquismo. Muchos de ellos fueron acogidos no como refugiados, sino como “emigrantes calificados”, lo que facilitó su incorporación en el ámbito laboral y cultural.

Contribuciones clave

- En el campo editorial, empresas como Losada, Sudamericana y Emecé se convirtieron en verdaderos bastiones del pensamiento republicano. Editorial Losada, en particular, fue fundada por exiliados republicanos y publicó a figuras fundamentales como Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti y Federico García Lorca (aunque fallecido en la guerra, su obra fue difundida por estas editoriales).

- Escritores como Arturo Cuadrado y Gonzalo Losada trabajaron desde Buenos Aires para preservar y difundir la memoria intelectual de la España republicana.

- Argentina también recibió a científicos, médicos, ingenieros y juristas que integraron universidades nacionales, institutos técnicos y proyectos educativos.

Limitaciones y tensiones

Durante las décadas siguientes, sobre todo bajo gobiernos autoritarios (Perón y luego las dictaduras militares), la hospitalidad hacia el pensamiento crítico republicano se volvió más ambigua. No obstante, los lazos entre la intelectualidad española en el exilio y la argentina fueron sólidos, dando origen a una tradición editorial y filosófica hispanoamericana que sigue influyendo hasta hoy.

Venezuela: educación y modernización desde el exilio

Aunque menos conocida que la de México o Argentina, la experiencia del exilio español en Venezuela fue profundamente transformadora, especialmente en el ámbito de la educación, las ciencias y la arquitectura. Durante los años 40 y 50, el país vivía una transición hacia la modernización, y los exiliados españoles jugaron un rol clave en ese proceso.

Una política de acogida pragmática y visionaria

Gobiernos democráticos como el de Rómulo Betancourt vieron en los republicanos españoles una oportunidad para elevar el nivel técnico y académico del país. Profesores, ingenieros, médicos y urbanistas fueron integrados a universidades y organismos estatales, en un proceso que transformó profundamente la educación superior venezolana.

Aportes decisivos

- Juan David García Bacca, filósofo español de origen vasco, se convirtió en una figura central en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde formó generaciones de estudiantes y contribuyó a introducir la lógica moderna y la filosofía de la ciencia.

- José Antonio Remón, en el área de la arquitectura, colaboró en los proyectos de modernización urbana que definieron la imagen contemporánea de Caracas.

- Muchos exiliados trabajaron en la creación de instituciones como el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) o en la reforma de planes de estudio universitarios.

Venezuela ofreció a los exiliados una tierra fértil para construir, tanto en sentido literal como simbólico. En lugar de quedarse en círculos cerrados, los exiliados se integraron con fuerza al país, convirtiéndose en referentes del pensamiento crítico, la ética civil y la excelencia profesional.

Más allá de los destinos: redes y huellas del exilio

Lo que el exilio español dejó en América Latina no fue solo un legado intelectual, sino una ética del pensamiento crítico y de la resistencia cultural. En Chile, Cuba, Venezuela, Argentina, y más allá, los exiliados republicanos formaron una especie de “diáspora intelectual” que conectó generaciones, movimientos sociales y proyectos culturales.

El exilio fue también un punto de contacto entre dos mundos que se reconocieron mutuamente: una España progresista derrotada pero viva, y una América Latina en transformación, deseosa de aprender, compartir y resistir.

Más allá del refugio: influencia cultural duradera

El impacto del exilio en México fue bidireccional. Mientras los exiliados reconstruían sus vidas y proyectos intelectuales, también enriquecían la identidad cultural mexicana. Su presencia fortaleció el internacionalismo crítico, el diálogo interdisciplinario y la noción de una América Latina pensada como un espacio compartido de lucha, memoria y futuro.

Esta hospitalidad solidaria, sin embargo, no fue ajena a tensiones. Algunos sectores conservadores vieron con recelo la llegada de los rojos, y hubo momentos de vigilancia o presión diplomática, especialmente durante la Guerra Fría. Sin embargo, en términos generales, México mantuvo una posición ética y cultural que lo distinguió en el continente.

México no solo fue un refugio para quienes huían, sino una segunda patria para quienes crearon. La historia del exilio intelectual en este país no puede leerse como una anécdota humanitaria, sino como parte esencial del desarrollo cultural latinoamericano contemporáneo.

Redes culturales del exilio

Lejos de casa, los exiliados no se aislaron. Por el contrario, formaron redes culturales transnacionales que funcionaron como plataformas de solidaridad, producción intelectual y activismo político. Estas redes unieron revistas, editoriales, universidades y movimientos de derechos humanos.

Editoriales como Siglo XXI o Casa de las Américas (con nexos en Cuba) fueron claves en la difusión de textos prohibidos en dictaduras. Los exiliados fundaron revistas, participaron en congresos internacionales y mantuvieron vivo el debate sobre América Latina incluso desde miles de kilómetros de distancia.

Estas redes también permitieron el contacto entre generaciones. Jóvenes militantes o escritores encontraron en los veteranos del exilio republicano español o en exiliados chilenos experimentados una **memoria viva** y una guía en la supervivencia política y cultural.

El retorno imposible

Para muchos, el exilio terminó con la transición democrática o la caída de las dictaduras. Pero el retorno nunca fue total. La casa, el barrio, la lengua hablada con otro acento... todo había cambiado, o eran ellos los que habían cambiado irremediablemente. El país al que volvían ya no era el que habían dejado, y sus compatriotas, muchas veces, tampoco los recibían como héroes, sino con recelo.

A este fenómeno se le ha llamado “el exilio interior del retorno”: la paradoja de volver a casa y seguir sintiéndose extranjero. Además, algunos descubrieron que podían hacer más por sus países desde fuera, como ocurrió con artistas, diplomáticos o académicos que optaron por no volver.

Conclusión

El exilio exterior fue, para miles de latinoamericanos, una tragedia, pero también una oportunidad de reconstrucción. Lejos de sus patrias, muchos lograron redefinir sus identidades, consolidar sus obras y tender puentes entre culturas. Las huellas de ese exilio aún están presentes en nuestras universidades, editoriales, instituciones culturales y memorias colectivas.

Hablar del exilio es hablar de pérdida, sí, pero también de resistencia y creatividad. Y recordar que, en la historia de nuestros pueblos, nadie escapa del todo del exilio.