Introducción

En los albores del siglo XX, España vivía una efervescencia intelectual sin precedentes, alimentada por el deseo de modernidad, la fascinación por las vanguardias europeas y una profunda revisión de su herencia cultural. Fue en ese clima —marcado por tensiones políticas, transformaciones sociales y una rica vida artística— donde emergió una de las constelaciones literarias más brillantes de la historia hispánica: la Generación del 27.

Este grupo de poetas y escritores, cuya diversidad estilística e ideológica desafía cualquier etiqueta reduccionista, compartió una pasión común por renovar el lenguaje poético sin renunciar a la tradición. Cultivaron la palabra con un equilibrio magistral entre la estética clásica y la innovación vanguardista, dialogando con Góngora tanto como con el surrealismo, con la poesía popular tanto como con las teorías estéticas del momento.

La Generación del 27 no fue un movimiento cerrado ni un manifiesto programático, sino una red de afinidades, amistades y complicidades creativas que cruzó las fronteras de la literatura para abrazar otras artes: la música, la pintura, el teatro, el cine. En este artículo, exploraremos el contexto histórico que la vio nacer, los rasgos distintivos de su poesía, los perfiles de sus principales figuras y el legado que aún resuena en la cultura española contemporánea.

2. Contexto histórico y cultural

La aparición de la Generación del 27 no puede entenderse sin atender al clima cultural e histórico de la España de entreguerras. En las primeras décadas del siglo XX, el país vivía una profunda transformación. Tras el desastre del 98 y la pérdida de las últimas colonias, se había instalado un ánimo regeneracionista en el pensamiento intelectual, acompañado de una necesidad urgente de modernización en todos los ámbitos: político, educativo, artístico y científico.

Durante el reinado de Alfonso XIII y la posterior dictadura de Primo de Rivera, la sociedad española oscilaba entre el atraso estructural y los intentos de renovación. A pesar de las dificultades políticas, la vida cultural se enriquecía con nuevas instituciones y espacios de debate. Un símbolo clave de este dinamismo fue la Residencia de Estudiantes en Madrid, fundada en 1910, que funcionó como una auténtica incubadora de talento y modernidad. Allí convivieron y dialogaron artistas, científicos y pensadores como Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset o Severo Ochoa.

A nivel internacional, las vanguardias europeas marcaban el ritmo: el futurismo, el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo proponían romper con las formas tradicionales de expresión artística. España, aunque con cierto desfase respecto a otros países europeos, acogió estas corrientes con interés. La generación del 27 supo asimilar estas influencias sin perder de vista sus raíces culturales, especialmente la poesía clásica española del Siglo de Oro.

Culturalmente, se vivía una tensión productiva entre tradición y modernidad. La figura de Luis de Góngora, poeta barroco vilipendiado durante siglos por su hermetismo, fue reivindicada por los jóvenes escritores como símbolo de la renovación del lenguaje poético. Esta relectura del pasado fue, en sí misma, un acto de vanguardia.

Así, en medio de una España que intentaba reconciliarse con su identidad y mirar hacia Europa sin renunciar a su legado, surgió este grupo de autores que, sin formar un movimiento rígido, compartió una sensibilidad común: la de crear una poesía nueva, rigurosa y profundamente consciente de su tiempo.

3. Orígenes del grupo

Aunque la etiqueta “Generación del 27” es hoy habitual en manuales y estudios literarios, en realidad este conjunto de escritores no se constituyó como un grupo formal ni publicó un manifiesto colectivo, como sí ocurrió con otros movimientos de vanguardia. Su origen fue más bien espontáneo, vinculado a afinidades estéticas, personales y filosóficas entre jóvenes creadores que compartían un mismo deseo: modernizar la poesía española sin romper del todo con su pasado.

El evento que suele tomarse como acto fundacional fue el homenaje a Luis de Góngora celebrado en diciembre de 1927 en el Ateneo de Sevilla, con motivo del tercer centenario de la muerte del poeta barroco. Participaron en él varios de los que luego serían considerados miembros de la generación: Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, entre otros. Aquel acto no fue un simple tributo académico, sino una reivindicación estética: los jóvenes poetas querían rescatar la complejidad y la riqueza formal del barroco para integrarlas en una nueva poesía moderna, elaborada, exigente, pero cargada de emoción.

Más allá de ese momento simbólico, lo que realmente unió a estos autores fue un conjunto de factores:

- Su formación universitaria e intelectual en común (muchos pasaron por la Residencia de Estudiantes).

- El contexto de publicaciones literarias activas, como Revista de Occidente, Litoral, Carmen, Verso y Prosa o La Gaceta Literaria, donde colaboraban habitualmente.

- Su apertura a las influencias europeas: el simbolismo francés, el ultraísmo, el surrealismo y las propuestas estéticas del momento.

- Y, sobre todo, un diálogo constante entre ellos, basado en la admiración mutua y la experimentación.

Curiosamente, el término “Generación del 27” no fue acuñado por sus propios miembros, sino que fue consolidándose a posteriori, sobre todo a partir de los años 40 y 50, cuando algunos críticos (como Dámaso Alonso o Gerardo Diego, ya consagrados) reflexionaron sobre su pasado común y ofrecieron una visión retrospectiva del fenómeno.

Aunque no todos los autores tenían las mismas inquietudes ni evolucionaron por caminos paralelos, lo que los une es una sensibilidad compartida: el culto por el lenguaje poético, el diálogo entre tradición y modernidad, y una apertura estética que les permitió crear una de las etapas más fecundas de la poesía en lengua española.

4. Principales autores y sus perfiles

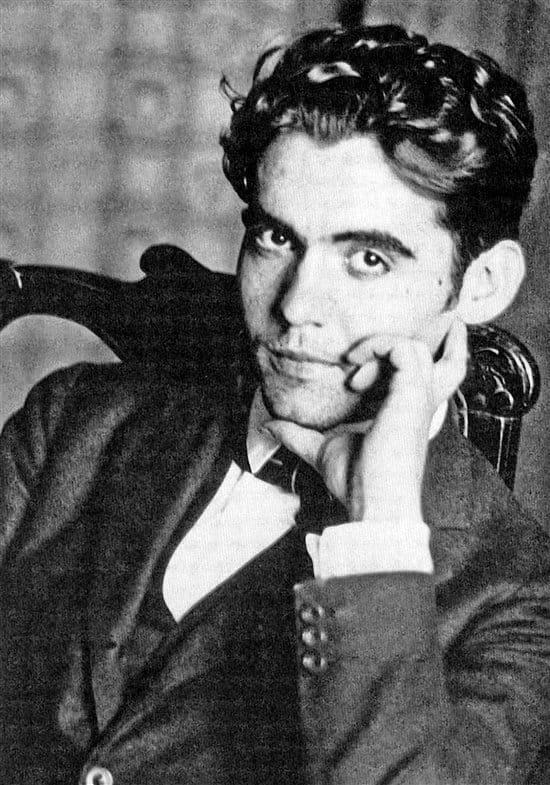

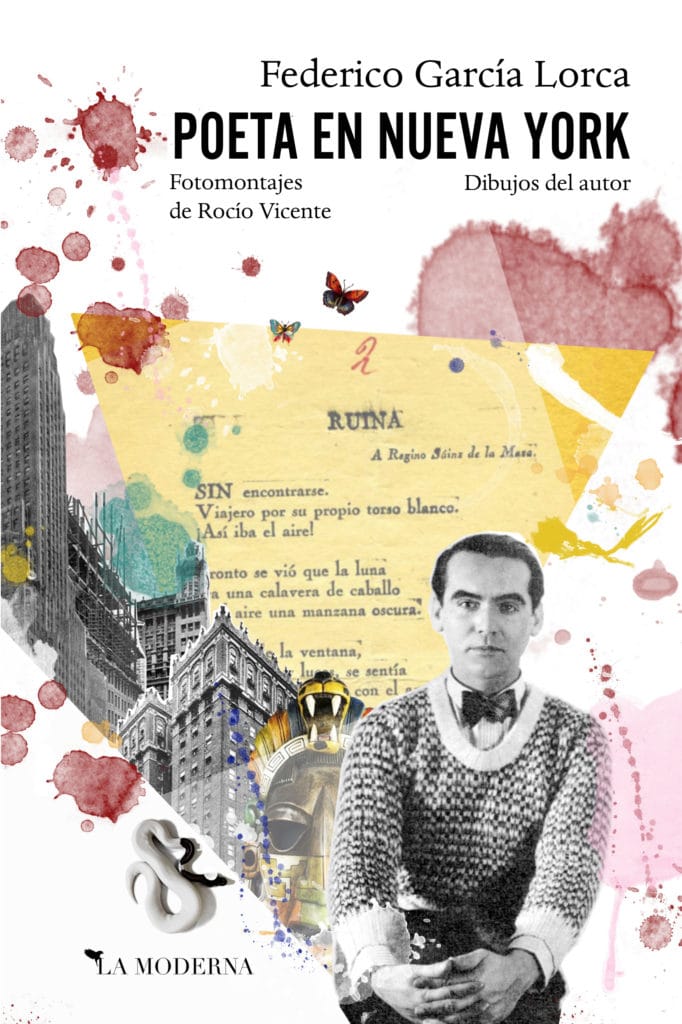

Federico García Lorca (1898–1936)

- Perfil: Poeta, dramaturgo y figura central del grupo. Asesinado al comienzo de la Guerra Civil, su muerte simboliza la tragedia de toda una generación.

- Estilo: Integra la poesía popular andaluza con el simbolismo y el surrealismo. Usa un lenguaje lírico intenso, cargado de imágenes y símbolos.

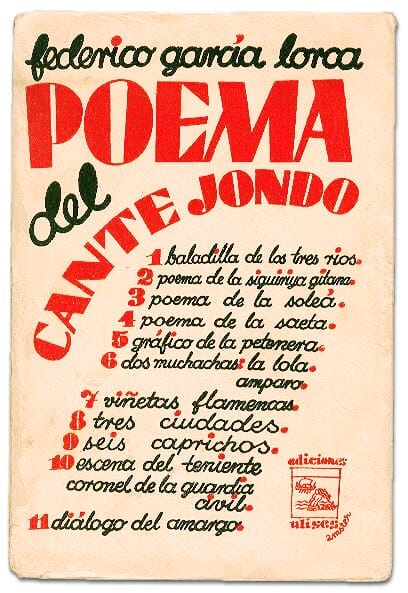

- Obras destacadas: Romancero gitano (1928), Poeta en Nueva York (escrito 1929–30, publicado póstumamente en 1940), Bodas de sangre (1933, teatro).

Rafael Alberti (1902–1999)

- Perfil: Poeta gaditano de evolución versátil, desde lo clásico hasta lo político. Exiliado tras la Guerra Civil, regresó a España en los años 70.

- Estilo: Inicia con poesía gongorina y vanguardista (Marinero en tierra), evoluciona hacia el compromiso ideológico y el realismo socialista.

- Obras destacadas: Marinero en tierra (1925, Premio Nacional de Literatura), Sobre los ángeles (1929), El poeta en la calle (1938).

Pedro Salinas (1891–1951)

- Perfil: Poeta intelectual, profesor universitario y ensayista. Exiliado tras la guerra, enseñó en universidades de EE. UU.

- Estilo: Poesía pura, clara, con profundidad filosófica y temática amorosa muy elaborada.

- Obras destacadas: La voz a ti debida (1933), Razón de amor (1936), El contemplado (1946).

Jorge Guillén (1893–1984)

- Perfil: Poeta de formación académica y discípulo de Juan Ramón Jiménez. Su obra busca la perfección formal y la exaltación de lo cotidiano.

- Estilo: Poesía intelectual, serena, optimista y depurada. Representante de la llamada “poesía pura”.

- Obras destacadas: Cántico (1928), ampliado en ediciones posteriores, Clamor (1957–63), Homenaje (1967).

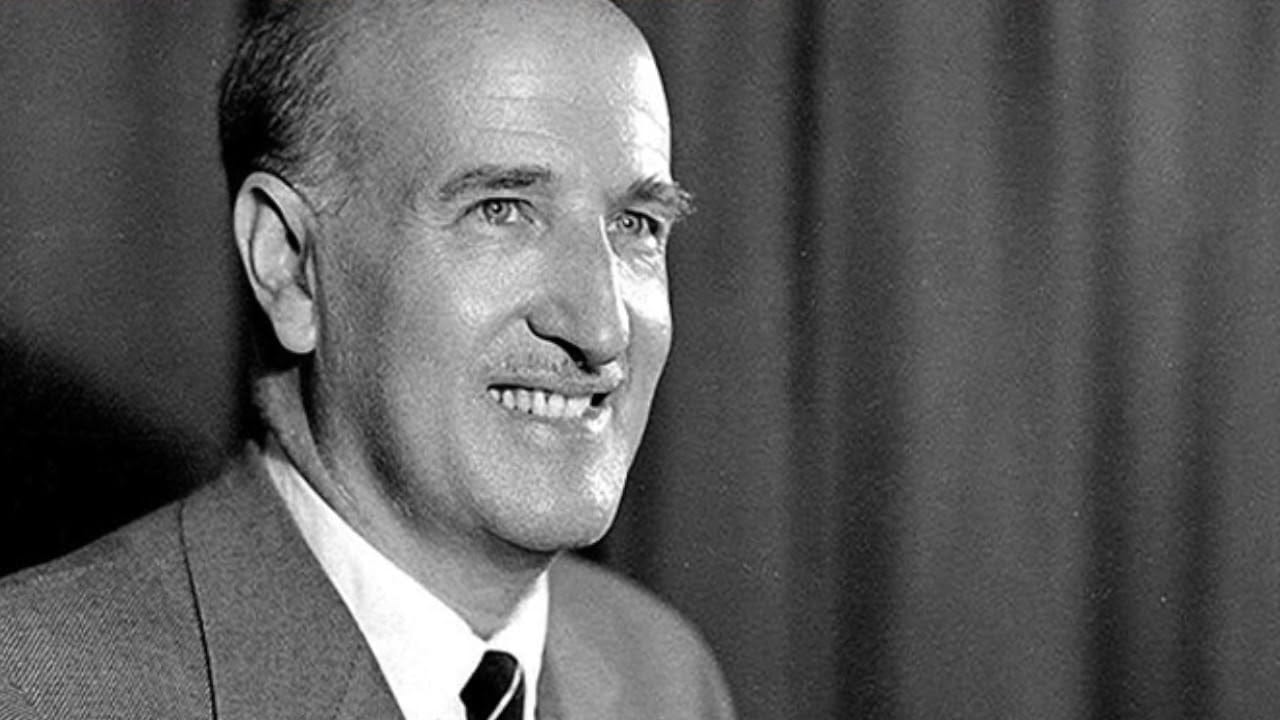

Vicente Aleixandre (1898–1984)

- Perfil: Premio Nobel de Literatura (1977). Poeta introspectivo, alejado físicamente del grupo por enfermedad, pero muy influyente.

- Estilo: Inició con poesía gongorina, luego evolucionó hacia el surrealismo y una expresión existencialista, cósmica y solidaria.

- Obras destacadas: Espadas como labios (1932), La destrucción o el amor (1935), Historia del corazón (1954).

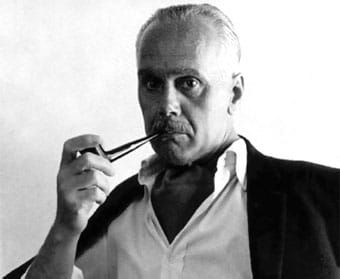

Luis Cernuda (1902–1963)

- Perfil: Poeta exiliado tras la guerra, vivió en México y EE. UU. Su obra expresa un conflicto permanente entre el deseo y la realidad.

- Estilo: Profundamente lírico, con evolución del simbolismo al surrealismo y al tono meditativo. Muy influyente en generaciones posteriores.

- Obras destacadas: La realidad y el deseo (1936 y ampliaciones), Los placeres prohibidos (1931), Desolación de la quimera (1962).

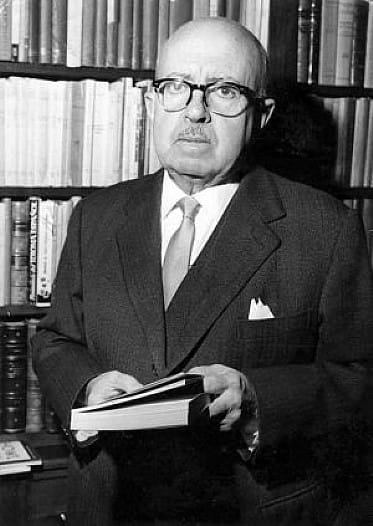

Dámaso Alonso (1898–1990)

- Perfil: Filólogo y crítico literario, fue director de la Real Academia Española. Su obra poética es más tardía, marcada por la angustia existencial.

- Estilo: De poesía pura en los años 20 a poesía desarraigada en los 40. Intelectual riguroso, puente entre crítica y creación.

- Obras destacadas: Hijos de la ira (1944), Poemas puros, poemillas de la ciudad (1921–29).

Gerardo Diego (1896–1987)

- Perfil: Poeta polifacético, también músico y crítico de arte. Supo combinar lo clásico con lo experimental.

- Estilo: Alterna poesía tradicional (sonetos, romances) con vanguardismo (ultraísmo, creacionismo).

- Obras destacadas: Manual de espumas (1924), Versos humanos (1925), Fábula de Equis y Zeda (1932).

Otros autores destacados

- Emilio Prados y Manuel Altolaguirre: Poetas andaluces vinculados a la revista Litoral. Cultivaron una lírica delicada y comprometida, con gran sensibilidad formal. Ambos se exiliaron tras la guerra.

- Josefina de la Torre: Poeta, actriz y cantante canaria, injustamente olvidada durante décadas, hoy rescatada como figura clave en la poesía femenina de la generación.

CONTINUARÁ