Estilo y estética

Uno de los mayores logros de la Generación del 27 fue su capacidad para conciliar tradición y vanguardia, algo que la convierte en una de las corrientes más ricas y complejas de la literatura española. Lejos de limitarse a seguir una escuela o corriente concreta, sus autores supieron fusionar influencias diversas para crear una poesía nueva, exigente y profundamente personal.

Síntesis entre tradición y modernidad

Los poetas del 27 reivindicaron el legado de la literatura clásica española —particularmente a Luis de Góngora, Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz o Quevedo— como una base sobre la que experimentar. Esta recuperación no fue mimética ni nostálgica, sino dinámica: tomaron sus recursos formales (como el uso del soneto o las metáforas gongorinas) y los adaptaron a las inquietudes del siglo XX.

Al mismo tiempo, incorporaron las ideas de las vanguardias europeas, especialmente el ultraísmo, el surrealismo, el creacionismo de Vicente Huidobro y la poesía pura de Juan Ramón Jiménez. También bebieron del simbolismo francés, del expresionismo alemán y de los movimientos artísticos de su tiempo, como el cubismo o el futurismo.

Características comunes

Aunque cada autor mantuvo su voz propia, se pueden identificar algunos rasgos estilísticos y temáticos compartidos:

- Cuidado extremo por la forma: La búsqueda de la belleza formal y la precisión del lenguaje fue central. La métrica, la imagen y la musicalidad eran elementos esenciales.

- Metáfora como núcleo expresivo: Siguiendo la estela de Góngora y las vanguardias, muchos poetas utilizaron metáforas complejas, a veces sorprendentes, como eje del poema.

- Influencia visual y musical: La pintura, el cine y la música influyeron en la concepción estética del grupo. La imagen poética tiene en muchos casos un carácter plástico o sonoro.

- Experimentación con el lenguaje: Juegos con la sintaxis, el léxico y las asociaciones libres de palabras son frecuentes, especialmente en los textos más cercanos al surrealismo.

- Elevación de lo cotidiano: Muchos poemas celebran la realidad común —una calle, un amor, un objeto trivial— y la elevan a categoría estética o metafísica.

Temas recurrentes

- El amor: Ya sea idealizado, sensual, frustrado o platónico, el amor ocupa un lugar central. Es vehículo de conocimiento, goce y también de dolor.

- La muerte y el paso del tiempo: Especialmente en Lorca, Cernuda o Aleixandre, aparece el sentimiento trágico de la vida, la fugacidad y la pérdida.

- La identidad personal: El conflicto entre el yo íntimo y el mundo exterior (deseo vs. norma social) se expresa con profundidad, especialmente en Cernuda.

- La naturaleza y lo mítico: Elementos naturales, símbolos universales (luna, agua, caballo, mar) y mitología están presentes como estructuras simbólicas.

Evolución del estilo

Muchos autores comenzaron con un estilo más intelectual y formalista (influencia de Juan Ramón Jiménez, la poesía pura), para luego evolucionar hacia un lenguaje más emocional, comprometido o existencial, especialmente a raíz del impacto de la Guerra Civil. El surrealismo, por ejemplo, influyó notablemente en Lorca (Poeta en Nueva York), Aleixandre o Cernuda.

En resumen, la estética de la Generación del 27 no fue uniforme, pero sí plural y armónica. Supieron mirar atrás sin caer en el anacronismo, y mirar adelante sin romper con la lengua y la tradición que los formaba. Esa tensión —creadora, no destructiva— es parte de su grandeza.

6. Obras representativas

1. Romancero gitano (1928) – Federico García Lorca

- Resumen: Esta obra es una de las más conocidas de Lorca. Reúne 18 romances que mezclan la tradición del romance español con elementos simbólicos, míticos y andaluces. La figura del gitano funciona como símbolo de libertad y destino trágico.

- Estilo: Lenguaje lírico y popular, lleno de metáforas audaces. Ritmo clásico del romance tradicional, pero con un imaginario surreal y universal.

- Ejemplo:

Verde que te quiero verde.

Verde viento. Verdes ramas. - Comentario: Lorca eleva la poesía popular a una dimensión universal, fundiendo lo andaluz, lo trágico y lo visionario.

2. La voz a ti debida (1933) – Pedro Salinas

- Resumen: Uno de los libros más celebrados del amor en la poesía española del siglo XX. Explora la experiencia amorosa desde la intimidad, la revelación y el conocimiento.

- Estilo: Poesía clara, reflexiva, con ritmo coloquial pero muy elaborada. Usa imágenes abstractas para describir emociones.

- Ejemplo:

Tú vives siempre en tus actos. / Con la punta de tus dedos / pulsas el mundo, le arrancas / auroras, triunfos, colores. - Comentario: Salinas logra una poesía amorosa sin sentimentalismo, donde el amor es una forma de conocer al otro y al mundo.

3. Sobre los ángeles (1929) – Rafael Alberti

- Resumen: Obra de crisis existencial, muy distinta del tono alegre de Marinero en tierra. Aquí aparecen ángeles como símbolos de dolor, angustia y desorientación interior.

- Estilo: Influencias surrealistas. Imágenes oscuras, tono trágico, lenguaje simbólico y ruptura con la métrica tradicional.

- Ejemplo:

He poblado tu cielo de infinitas banderas rotas. - Comentario: Marca un giro en la poesía de Alberti hacia lo introspectivo. Anticipa la dimensión política y dolorosa que tomaría su obra posterior.

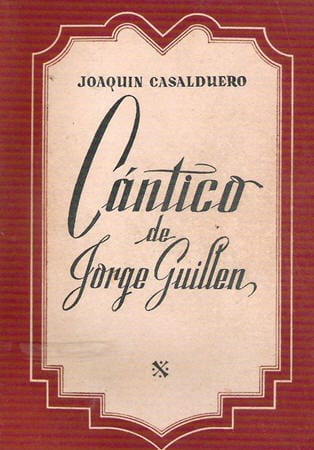

4. Cántico (1928) – Jorge Guillén

- Resumen: Obra que celebra la existencia, la armonía del mundo y el goce sereno de las cosas cotidianas. Muy representativa de la “poesía pura”.

- Estilo: Verso breve, imágenes claras, tono optimista y objetivo. Uso exacto del lenguaje, con voluntad de perfección formal.

- Ejemplo:

Ser, nada más. Y basta. / Es la dicha suprema. - Comentario: Guillén busca una poesía que nombre el mundo sin adornos innecesarios, como si cada palabra fuera una verdad limpia.

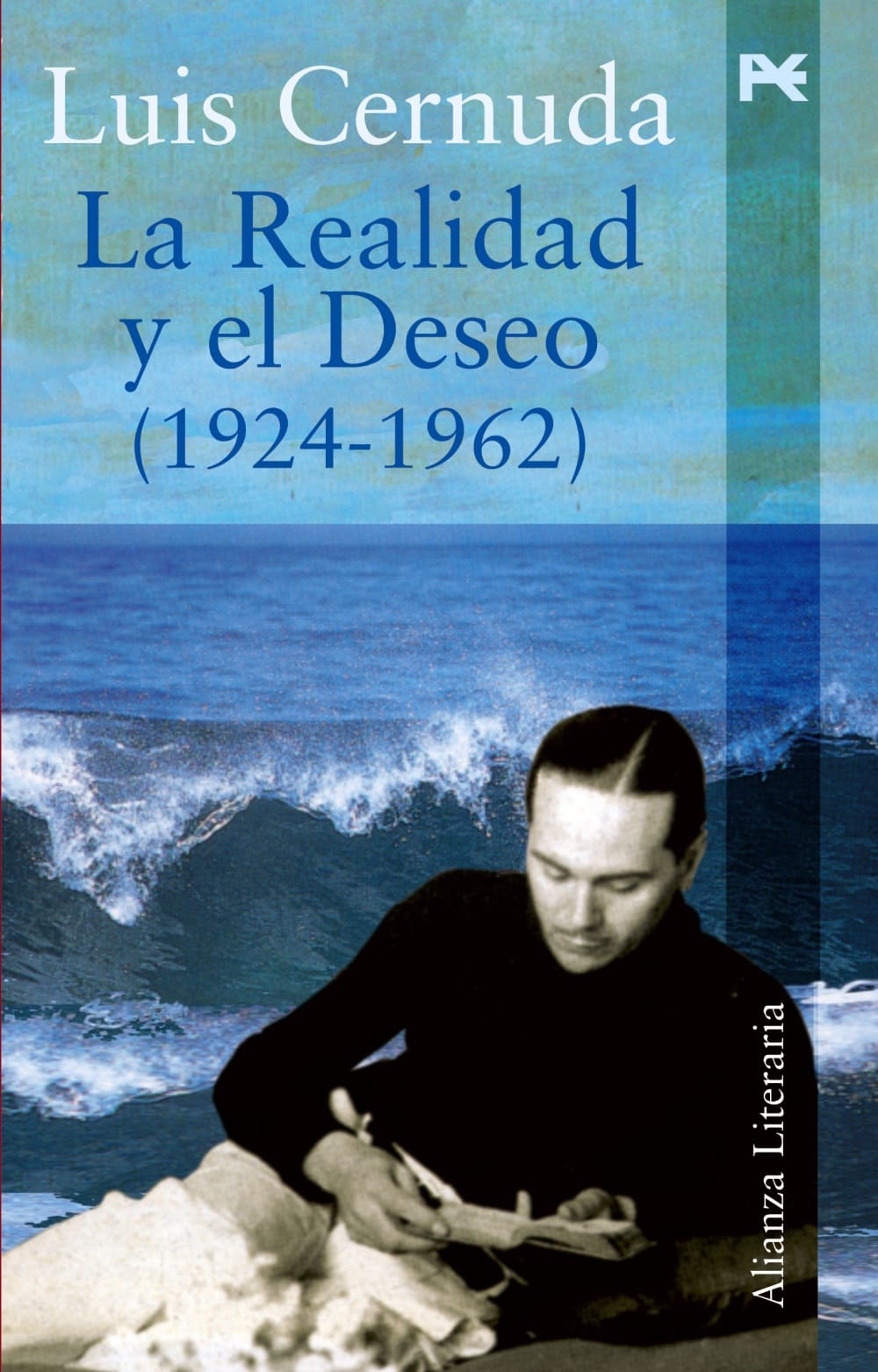

5. La realidad y el deseo (1936 y ampliaciones) – Luis Cernuda

- Resumen: No es un libro único, sino una obra en construcción permanente que recoge toda su producción. El título resume su tema central: el conflicto entre lo que se desea y lo que la sociedad permite o reprime.

- Estilo: Evoluciona del clasicismo al surrealismo y, más tarde, a un tono más meditativo y narrativo. Lenguaje claro, directo, profundamente emocional.

- Ejemplo (de Donde habite el olvido):

Donde habite el olvido,

en los vastos jardines sin aurora... - Comentario: Cernuda da voz al amor silenciado, al exilio interior, a la melancolía. Su honestidad emocional es una de las más conmovedoras de la generación.

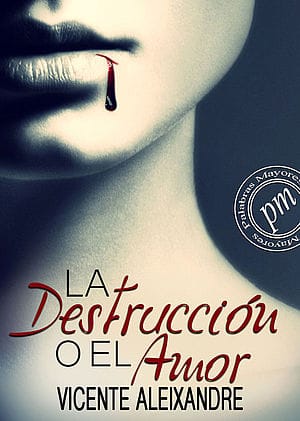

6. La destrucción o el amor (1935) – Vicente Aleixandre

- Resumen: Libro que ganó el Premio Nacional de Literatura. Explora el amor como fuerza cósmica que une y destruye, vida y muerte al mismo tiempo.

- Estilo: Poesía surrealista, con imágenes oníricas y sensoriales. Verso libre, tono grave y universal.

- Ejemplo:

Serás amor, un largo adiós que no se acaba. - Comentario: Aleixandre convierte el cuerpo y el deseo en elementos de una mística moderna. Su visión del amor como destrucción y plenitud es profundamente original.

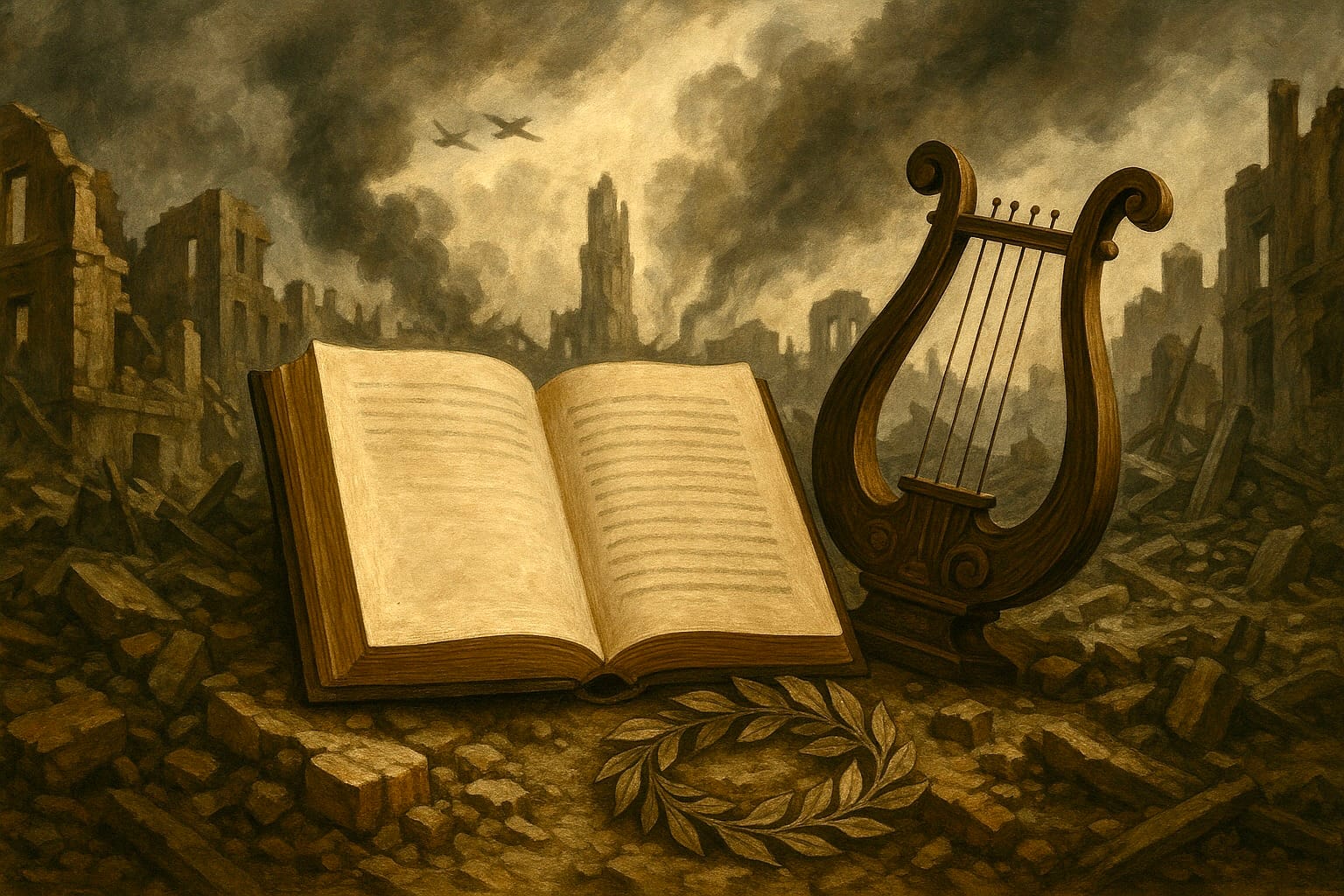

7. La Guerra Civil, el exilio y la diáspora

La Guerra Civil española (1936–1939) marcó un antes y un después en la trayectoria vital y literaria de los integrantes de la Generación del 27. El conflicto no solo supuso la interrupción de un brillante momento cultural, sino que provocó la muerte, el exilio o el silencio forzado de muchos de sus miembros. La dispersión de la generación no fue solo física: también fue estética, ideológica y emocional.

Una generación fracturada

Al estallar la guerra, muchos de estos autores ya eran figuras reconocidas. Algunos se alinearon claramente con la República, como Rafael Alberti, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre o Emilio Prados, participando activamente en la defensa de la cultura como herramienta de resistencia. Otros, como Jorge Guillén, Pedro Salinas o Juan Ramón Jiménez, se encontraban fuera de España al comenzar la guerra y optaron por no regresar.

El caso más trágico fue el de Federico García Lorca, asesinado en Granada en agosto de 1936 por motivos políticos y personales, convertido desde entonces en símbolo de la brutalidad represiva del franquismo.

El exilio: una poesía en tránsito

Muchos autores se vieron forzados al exilio tras la victoria franquista en 1939. México, Argentina, Cuba y Estados Unidos fueron destinos comunes. Allí continuaron escribiendo, enseñando, traduciendo, aunque muchas veces desde el desarraigo y la nostalgia. En estos países, especialmente en México, encontraron comunidades de acogida, pero su obra tardó en reconocerse plenamente en la España franquista.

Autores como Luis Cernuda, Pedro Salinas, Jorge Guillén y Rafael Alberti desarrollaron gran parte de su obra en el exilio. El tono de sus escritos se volvió más melancólico, introspectivo o combativo, marcado por la pérdida, el desarraigo y el desencanto político.

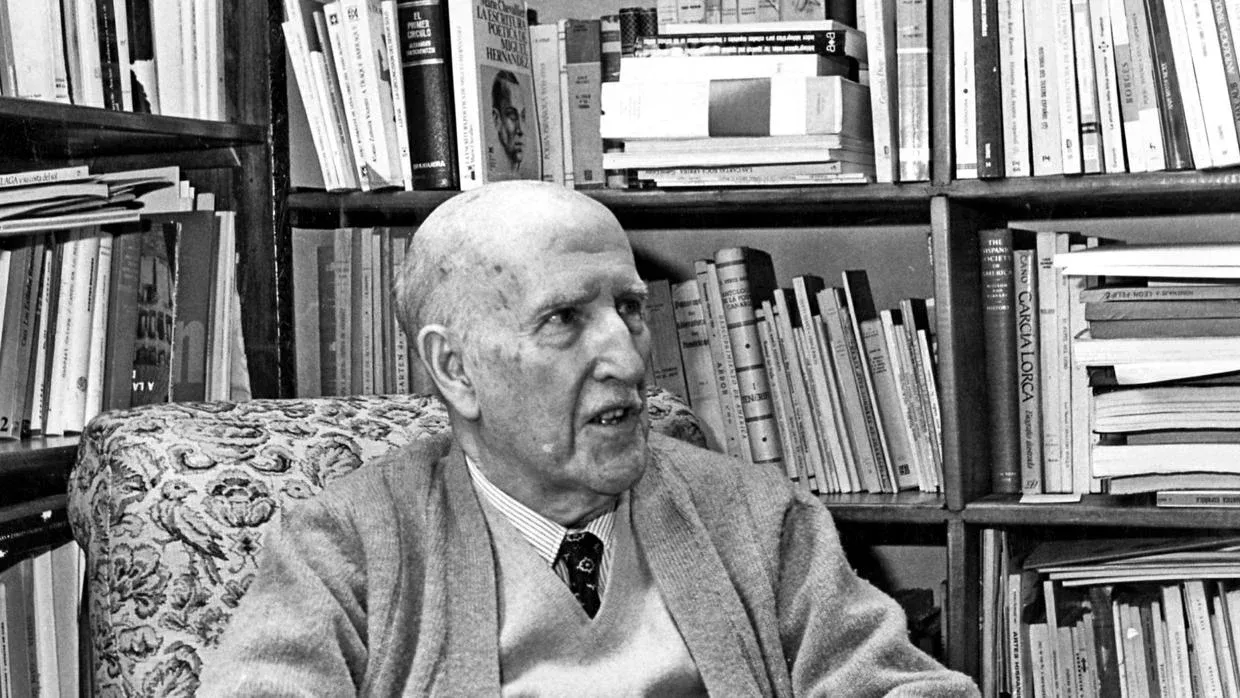

Los que se quedaron

Algunos, como Vicente Aleixandre o Dámaso Alonso, permanecieron en España bajo el franquismo. Aunque evitaron la propaganda oficial, su actividad literaria se vio condicionada por la censura y el aislamiento cultural. Aleixandre, en especial, mantuvo una actitud de discreta resistencia y fue una figura de referencia para poetas más jóvenes durante la posguerra.

Consecuencias culturales

La Guerra Civil cortó de raíz el impulso colectivo de la generación. La poesía del 27 quedó silenciada o dispersa durante décadas. Su recuperación no comenzaría seriamente hasta la Transición democrática, cuando ediciones, estudios y homenajes empezaron a devolverles su lugar en el canon.

Paradójicamente, el exilio contribuyó a internacionalizar la literatura española del siglo XX: universidades americanas acogieron a estos poetas, su obra se tradujo y su pensamiento influenció a escritores en dos continentes.

En resumen, la Guerra Civil destruyó el proyecto cultural más fértil de la España contemporánea, pero no logró silenciarlo del todo. La Generación del 27 sobrevivió en el exilio, en la memoria, en la escritura solitaria… y finalmente en el redescubrimiento de un país que, con el tiempo, aprendió a reconciliarse con su poesía.

8. Recepción y legado

Pese a que la Guerra Civil fragmentó a la Generación del 27 y dificultó su difusión durante décadas, su legado ha perdurado con una fuerza excepcional. Lejos de ser una “generación perdida”, los poetas del 27 se convirtieron —con el tiempo— en referentes esenciales del canon literario español y en punto de partida para múltiples generaciones posteriores.

Silencio y censura en el franquismo

Durante la dictadura de Franco (1939–1975), gran parte de la obra de los autores del 27 fue silenciada, censurada o deformada. Se editaron algunos textos —especialmente de aquellos que permanecieron en España, como Aleixandre o Alonso—, pero muchos otros quedaron marginados por su afiliación republicana o por haber muerto o vivido en el exilio. El caso de Lorca es paradigmático: su obra fue prohibida durante años, aunque circuló clandestinamente o a través de ediciones en América Latina.

Redescubrimiento en la Transición

Con la llegada de la democracia a partir de 1975, se produjo un rescate sistemático de la obra y figura de los poetas del 27. Universidades, editoriales y medios comenzaron a reivindicarlos como patrimonio cultural común. Se organizaron congresos, reediciones críticas y homenajes públicos, y autores antes olvidados fueron recuperados para el gran público.

El Premio Nobel de Literatura otorgado a Vicente Aleixandre en 1977 simbolizó ese reconocimiento internacional. En paralelo, nuevas generaciones de poetas y estudiosos encontraron en el 27 un modelo de rigor, libertad formal y compromiso estético.

Influencia en la poesía posterior

Autores como Jaime Gil de Biedma, Ángel González, Claudio Rodríguez o José Ángel Valente, pertenecientes a la llamada “generación del 50”, reconocieron abiertamente su deuda con el 27, especialmente con Cernuda, Aleixandre y Salinas. Más adelante, poetas de las décadas de 1980 y 1990 continuaron dialogando con su legado, releyendo a Lorca desde perspectivas feministas, queer o posmodernas, o reinterpretando la tensión entre poesía pura y poesía comprometida.

Canonización y riesgo de fosilización

La consolidación de la Generación del 27 en el sistema educativo y editorial español ha tenido también un efecto ambivalente. Si bien su difusión ha permitido acercarla a nuevos lectores, también existe el riesgo de fosilización, de leerla solo como literatura “de museo”, desactivando su potencia renovadora.

Sin embargo, autores como Lorca o Cernuda continúan inspirando relecturas contemporáneas, desde el teatro, la música, el cine o la poesía más actual. Su lenguaje, su libertad expresiva y su capacidad para conectar lo íntimo con lo universal siguen vivos en el presente.

En definitiva, la Generación del 27 no fue solo un grupo de poetas brillantes, sino el proyecto colectivo más ambicioso de renovación cultural en la España del siglo XX. Su obra, atravesada por la belleza, la inteligencia y la tragedia, sigue hablándonos con una voz que, lejos de apagarse, resuena en el tiempo.

9. Conclusión

La Generación del 27 fue mucho más que una coincidencia de talentos: fue una apuesta decidida por la modernidad sin renunciar a la tradición, por la palabra como forma de conocimiento, belleza y compromiso. Sus integrantes supieron integrar el legado del Siglo de Oro con las vanguardias más audaces, en un momento de gran efervescencia intelectual y cultural en España.

La Guerra Civil truncó de forma dramática su proyecto colectivo, dispersando a sus miembros por el exilio, la censura o la muerte. Pero su voz no se apagó. Durante décadas, y especialmente desde la Transición, su obra ha sido redescubierta, estudiada, celebrada y, sobre todo, leída con emoción por generaciones de lectores.

Hoy, en un mundo igualmente atravesado por tensiones sociales, incertidumbres políticas y crisis de sentido, la poesía del 27 sigue interpelándonos. Nos habla del amor, del deseo, del dolor, de la belleza, de la dignidad del lenguaje. Y lo hace desde una pluralidad de estilos y miradas que la convierte en un verdadero patrimonio literario y humano.